ひな人形、五月人形などの節句人形をテーマにした展覧会「特別展 人形百花譜」が、水戸市大町の市立博物館で開かれている。

同館の所蔵品約600点を、時代や種類ごとに分類、体系的に紹介している。

江戸時代のひな人形として展示されているのは「享保びな」。豪華な着物と卵型の顔が特徴だ。大正時代のひな人形は、精巧で小型な人形が主流。大正時代にひな段に飾られるようになった「浮世物」と呼ばれる人形も紹介している。

昭和のひな人形のコーナーには、昭和30年代、同40年代、同60年代、平成の4つの時代の7段飾りを並べて展示。人形が持っている道具や人形の表情、衣装の色などが、10年程度の期間でも変化している様子が見てとれる。

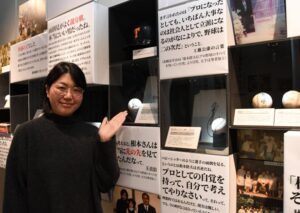

担当学芸員の小野瀬永子さんは、「節句は、季節の節目となる日で、古来から、病気にかかりやすく、悪いことが起きやすい時期と考えられていた。節句の行事はそれらを払うためのもの。人形に込められた思いも感じてもらえたら」と話す。

3月9日の午後2時からは、小野瀬さんの展示解説「ギャラリートーク」がある。

会期は3月9日まで。入場料一般200円。月曜休館(2月25日は休館)。同館☎029・226・6521。