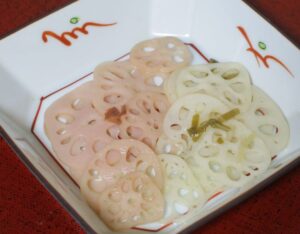

ひたちなか市八幡町のはるのや食品の看板商品は、秋の味覚の代名詞、サンマを材料にした「手造(づく)りさんまの甘露煮」だ。脂がのったサンマを、同市内の醤油(しょうゆ)醸造、黒沢醤油のしょうゆと、三温糖と合わせて煮込んでいく。

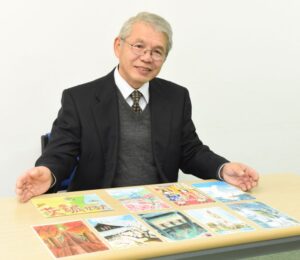

近年、この季節のニュースに必ず加わるのが、サンマの不漁のこと。それは同店にとっても大問題。しかし、同店の店主、網代博之さん(52)は、「地元の伝統の味を残すために、知恵をしぼりながら作っています」と笑顔を見せる。

同店があるのは旧那珂湊地区。かつては日本有数の港町で、サンマの水揚げも多かった。昭和初期の同地区を知る人の多くには、「サンマは、輸送するトラックからこぼれ落ちて、道端にたくさん落ちていた」などの思い出がある。サンマの甘露煮は、地域のありふれた家庭料理だった。

網代さんの祖母は、現在の店舗の場所で、軽食店を営んだ。提供したのは、子ども向けの「もんじやき」。もんじやきは、東京の下町の名物のもんじゃ焼きに似た軽食。水で溶いた小麦粉を鉄板で焼いたものだ。

やがて、弁当店に業務形態を変えた。切り盛りしたのは、網代さんの母親の久子さん。サンマの甘露煮を看板にするまでのいきさつは、網代さんもよく知らず、「おかずに加えていた甘露煮が好評だったのかな」と推測する。

子ども時代の網代さんに、同店を継ぐ意思はなかった。しかし、学校を出て就職したころから、社会のサンマの甘露煮に向ける目が変わり、気持ちに影響した。郷土食として注目を集めたのだ。

那珂湊漁港にオープンした「那珂湊おさかな市場」では、はるのや食品のサンマの甘露煮が飛ぶように売れた。「当時、おふくろが、とても大変そうだったのを覚えている」

しかし、店に入ってからの日々は、予想外に厳しかった。まもなく起こったのが東日本大震災。コロナ禍でも悪影響があった。そして、近年のサンマの不漁だ。

それでも、網代さんは「仕事は楽しいよ」と話す。最低限の値上げはしても、商品の質は落とすことなく、家業を守っている。励みは、地域の文化の一端を担えているという実感と、そのことへ向けられる感謝の言葉。

「自宅や贈答用にと、毎月のように買いに来てくれる人がいるんだ」

サンマの甘露煮の製造作業は、2日に1回。かつては役割分担しながら4人がかりで行っていたが、今は網代さんただ1人。仕込みから含めれば約5時間かかる重労働だ。「仕上げは骨の硬さの確認。軟らかすぎても硬すぎてもだめ」と網代さん。

同店℡029・263・0509。