米どころ潮来市にある道の駅いたこ(同市前川)のレストラン「おふくろ亭」に、米が原料の麺を使ったメニュー「フォー」がある。どんぶりの中のスープに麺が浮かぶ様子は、ラーメンを連想する。しかし、数種あるうちのメイン「ビーフフォー」や「チキンフォー」を一口すすれば、それが異国の味わいだと分かる。

フォーは、ベトナムの国民食といえる。香草をトッピングし、魚醤(ぎょしょう)で味に深みを加えることなどが、独特の味わいをつくる。同道の駅では2018年から提供している。

同道の駅のフォーの自慢は、生の麺であることと、その麺がグルテンフリーであること。日本で食べられるフォーは、ほとんどが乾麺由来。グルテンフリーとは、小麦粉が不使用という意味。2つの自慢が成立したのは、フォーを提供するきっかけの思いを大切にしたことから。それは、潮来市自慢の米のおいしさを広め、消費拡大を進めたいというものだ。

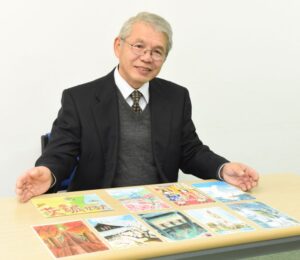

フォー提供プロジェクトは16年に始まった。実行役は、同道の駅の駅長代行の小澤禧雄さん(78)と、統括マネージャーの給前優さん(41)。ベトナム出張を含めた2人の道のりは、平たんではなかった。

ベトナムでは1日5食、フォーを食べたほか、麺を作るための調査も行った。製麺所で、潮来産のご飯を差し出すと、とたんに壁にぶち当たった。「粘り気のあるごはんはだめ」。2人は、不安を抱きながら現地の製麺機を購入して帰国した。

潮来市でも苦労の連続。農家の協力のもと、粘り気の少ない米の生産に取り組んだが、栽培の勝手が違った。「大変な苦労をかけた」と給前さん。米は収穫されたが、麺が形にならない。つなぎの小麦粉を足さなかったのは、「米どころの意地」と給前さん。

あきらめなかったのは小澤さん。小澤さんの本業は、菓子職人。その経験値を最大限に生かして試行錯誤した後に、「ひらめいた」。完成したフォーは、後に試食したベトナム大使館員に、「100点」と言わしめた。

フォーは、同道の駅以外でも販売した。県外で販売することもあった。昨年は、新メニュー「豆乳担々フォー」を作り上げて、本県の名物料理を決めるコンテストに出品。ファイナリストに勝ち上がった。

プロジェクトは、軌道に乗ったようにも見えるが、「まだまだ道半ば」と小澤さんと給前さん。

2人が理想に描くのは、ベトナムで見たフォーの愛され方だという。「朝食に、元気にフォーを食べていくんです」。おふくろ亭は午前7時開店のため、環境は整っている。「でも、地元の人たちに食べてもらうと、『麺にこしが足りない!』なんて言われて」と給前さんは笑う。